“物质是一方面,精神也是一方面”,这场持续了20多年的“爱心”长跑仍在继续~

来源:中国青年志愿者

编者按

青年志愿服务是高校共青团立德树人、实践育人的重要载体,是青年学生服务社会、成长进步的重要方式。为进一步加强高校志愿服务项目建设,“中国青年志愿者”微信公众号开设“高校青年志愿服务项目案例分享”专栏,展示一批高校青年志愿服务项目案例,以期为大家提供一些可学习、可借鉴、可复制、可推广的经验做法。

本专栏常年征稿,欢迎广大高校志愿服务项目团队踊跃投稿(投稿邮箱:zgqnzyz@126.com,项目团队提交材料模板可扫描文末二维码获取)。

本期为大家推送的是北京大学爱心社河北计划志愿服务项目。

从江南塞北到城镇乡野

有这样一群北大人

他们怀揣一颗火热的真心

贡献着青年的爱心力量

2002年

他们收到来自

河北省丰宁县凤山中学

李金满老师的助学申请

爱心社河北计划由此诞生

20多年来

他们入户走访、收集材料、匹配资助人

成功资助学生超过2000人次

实现了“爱心”事业的延续

出发:看见与被看见

晚秋初凉,晨月沾露。清晨5点30分,北大爱心社的志愿者们在学校东门集合,准备一同前往河北省丰宁县凤山镇。大巴从清早六点的月亮摇摇晃晃驶向午后明媚的阳光;车窗中的景象从高楼林立、车马骈阗的街道,逐渐变为错落的农舍与成片金黄的玉米地。

下午13点30分,大巴车抵达凤山。迎接志愿者们的是连绵的群山、错落的村庄与凤山中学李金满校长热情的微笑。这是李金满在凤山的第30个年头。1996年,正值青年的他不忍看到丰宁农村的孩子们因为家中贫困而被迫辍学,决心发起河北助学计划。

2002年,李金满联系到北京大学爱心社,希望与爱心社携手,帮助更多孩子实现求学之梦。他的提议得到了爱心社的积极响应,爱心社河北计划由此诞生。

此次爱心社志愿者们的凤山之行,便是落实河北计划的重要部分。同学们对需要资助的家庭进行入户走访,收集真实准确的材料,便于后续匹配资助人的计划能够顺利进行。

穿过一条条弯曲的小路,走进一间间朴素的房屋。志愿者们听着老人讲起多年前的故事,听着孩子们谈起未来与梦中的远方,听着不同的家庭不同的喜悦与苦涩。

走访第一家时,志愿者们遇到了正读初中的睿睿(化名)。睿睿留着齐耳的短发,在见到志愿者们时会脆生生地问哥哥姐姐好,在志愿者们夸她可爱时会羞涩地抿嘴笑。在聊天的过程中,睿睿说起了梦想中未来的生活:

“我喜欢学地理,以后想去南方看看,浙江啊江苏啊。听说南方的山和我们这里的不一样,像水墨画似的。我还想考个好大学,等我能挣钱了,就带着爸爸妈妈去旅游,我妈妈也没去过南方哩。”

在与睿睿的家人交谈时,志愿者们才了解到,这个表面温馨和美的家庭,在过去很长一段日子里,都被始料未及的苦难压得近乎窒息。睿睿的爸爸在前些年查出了癌症,如今情况不容乐观。阿姨的身体常年抱恙,在家中顶梁柱倒下后,一个人默默撑起了整个家全部的希望。没说两句,阿姨就红了眼眶:

“睿睿那孩子也是,大概知道现在家里困难了,就跟我说她不上学了,要去工作赚钱。我说你这么小的孩子,瞎想什么。我就是一个人打两份工三份工,也要供孩子读书的,她想读到哪儿我就供到哪儿。”

从睿睿家出来,志愿者们不约而同地沉默着。重重丘山之外,堵堵砖墙之内,那低矮的屋檐下,无数的故事正在发生,无数的孩子等待着被更多人看见。这是每一个爱心社志愿者此刻热切期盼并践行着的——让更多的孩子,被更多的人看见。

晚上返回住所后,志愿者们将厚厚的一叠走访材料全部整理、归档,并确定了此后几天的走访计划,他们的内心被热血所涌动,希望为这项名为“爱心”的事业奉献自己有限的力量。

三天的走访很快过去。短短三天,志愿者们见到了太多令人印象深刻的场景。拉开泛黄的门帘,会有满墙鲜艳的奖状直直撞入眼底;种着白菜辣椒的土院里,会有自学舞蹈的少女伸展双臂;灰白的水泥墙上,会有盛绿的藤蔓在稚嫩的画笔下生长肆意——那样多阳光照不到的角落,那样多匍匐前行的身影,那样多明媚的眼睛会透过灰蒙蒙的玻璃,将太阳和蓝色映在心底。

于爱心社志愿者们而言,走访的意义从来都是双向的。正如走访志愿者高梓凯在感想中所写:

“只有真正参与到河北计划中,我才明白它的意义远不止于外显的微薄的资助金。我们希望用我们的到来,告诉这些还未长大的孩子:你们只管往前走,我们有许多许多人都会帮助你,都会成为你的后盾。而从某种意义上来说,我们收获的比我们付出的多太多——我们在这里,真正明白了“爱心”与坚持的意义,真正得到了关于自我与生活的教育。”

拥抱:于是生命,静静地开出花来

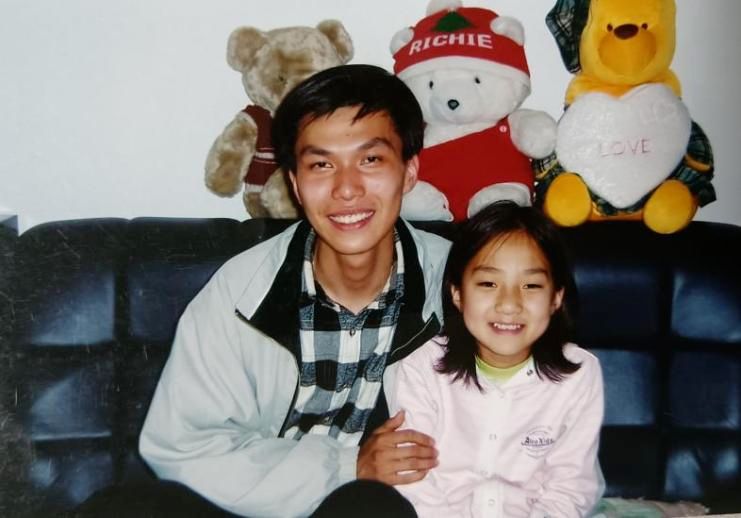

林一青是北大2003级数学科学学院本科生,也是河北丰宁助学项目组早期负责人之一。二十年前,在林一青项目组十多位志愿者的努力下,河北计划逐渐由粗糙的雏形成长为了规范运作的资助计划。

2005年3月,在林一青带队回访河北丰宁时,志愿者们注意到一个来自丰宁农村的小女孩——李新。三年级的她喜欢画画,乖巧懂事,成绩优异。但不幸的是,4岁时,李新确诊了一种先天性心脏病。由于贫寒的家庭难以承担昂贵的手术费,李新一直尚未接受手术,随时都准备着开启一场与死神的拉锯。

林一青与志愿者们商议后,立即决定依托爱心社帮助李新完成手术。农村难以接触到正规的医院医生,林一青与志愿者们披星戴月地奔走于北京各大医院,交涉、沟通、商议,为李新寻找到了最好的手术资源;李新的家庭难以支付高昂的手术费用,林一青便预支了自己全部的家教工资,有的志愿者借来了家中存款,有的志愿者捐出了自己的生活费,有的志愿者捐出了自己的奖学金......可手术费仍未凑齐。在几番焦灼的商讨下,一场北大校园内的募捐开始了。

“我们所有的努力,都在于给孩子一个选择命运的机会……这两天我总在想着以后,憧憬地想,也心酸地想:手术成功后,我要告诉孩子,她可以活着,是因为有那么多好心人的存在。她应该好好活着,一定要无比珍惜生命。”这是2005年爱心社志愿者杜泉滢发布于北大校园论坛的募捐帖。

帖子发出后,校园中很快便有同学响应支持。据林一青回忆:

“大家拿着一百,两百的现金跑到我宿舍楼下,我就在宿舍楼底下一笔笔地去收,一笔笔签字,一笔笔做账,然后去论坛上公布收支明细。我印象最深的是有个女生把钱装在一个信封里给我,我问她姓名和学院,但她就是不说。”

在所有人的努力下,李新的手术圆满成功。

爱心可散灰云,善意可遮阴雨,于是生命,在萤虫扇起的微飔中,静静地开出花来。

前行:清风自在,步履不停

二十多年来,林一青的故事在爱心社中广为流传。一届届爱心社志愿者在林一青学长的激励下坚定信念,在这条名为“爱心”的道路上行稳致远。

每年的十一与五一假期,爱心社志愿者们前往丰宁进行走访与回访,而在短暂的走访后,是仍然艰巨的社会资助人招募工作。志愿者们制作推送、发放问卷、招募资助人。而后根据已有信息,将孩子与资助人进行一对一匹配,并在此后的时间内确保资助人与孩子保持联系,确保每一笔资助款的去向清晰。鲜亮的“爱心”社徽背后,是每一个爱心社志愿者怀抱热情,一笔一画,描绘着爱心跳动的纹理。

自2002年至今,爱心社河北计划不断推进发展,成功资助学生超过2000人次,募集资助总金额超过130万,实现了“爱心”事业的延续。

河北计划“材料收集-实地走访-资助人招募”的模式,最早由林一青等早期负责人确定,并在此后二十多年不断发展完善。林一青曾向志愿者们表达了他对河北计划未来的期许:

“我们的资助,物质是一方面,精神也是一方面。现在社交媒体非常发达,小朋友们也不像二十多年前,不知道外面的世界,那我们可以做些什么呢?我觉得对孩子最好的教育,是帮助他们发现自己,是精神层面的帮助。也许是一次深谈,也许是一次共同参加的活动,也许是一个榜样,就能激励他们去成为更优秀的人。”

与林一青的想法不谋而合,爱心社近年来开创了“物质资助+书信陪伴”的河北计划新模式,通过“友伴我行”书信交流活动为丰宁需要帮助的孩子在北大校园内寻找一对一的交流对象,为孩子们提供精神上的支持与陪伴。

通过爱心社志愿者们的共同努力,书信计划也渐渐步入正轨。在一年的书信交流中,北大同学们与小朋友们分享彼此日常生活中的小确幸、交流未来的学习计划、分享生活中的小烦恼,共同探讨问题的解决方法……在快节奏的信息时代,一封封手写信件越过重重远山与栋栋高楼,携带着最温暖的鼓励与最真诚的回应,为所有年轻的记忆留下最温柔的痕迹。

北京大学学生爱心社是全国第一个由学生自发成立的高校志愿服务社团,也是中国第一个大学生自主公益社团。自1993年11月23日建社至今,爱心社的社团人数已由最初的17人发展至如今的2000余人,成长为了规模化的学生社团。30多年来,北大学子奋楫笃行,一代代爱心社志愿者秉持初心,耕耘不辍,履践致远, 如同蒲公英般将爱心传递向无穷的远方,如同暖阳般将温暖与关怀带给无数的人们。

2024年秋季学期,北大爱心社迎来了804名新志愿者,爱心社的队伍逐渐蓬勃壮大,共同用青年火热的真心书写着关于善与温暖的故事。未来,爱心社的青年志愿者们都会坚持着“奉献爱心,呼唤爱心,自我教育”的宗旨,将关于爱心的故事线向更深远的时空延续。

来源:微信公众号“北京大学”