“下周见!”这份默契约定,已经坚持了14年~

来源:中国青年志愿者

编者按

青年志愿服务是高校共青团立德树人、实践育人的重要载体,是青年学生服务社会、成长进步的重要方式。 为进一步加强高校志愿服务项目建设,“中国青年志愿者”微信公众号即日起开设“高校青年志愿服务项目案例分享”专栏,展示一批高校青年志愿服务项目案例,以期为大家提供一些可学习、可借鉴、可复制、可推广的经验做法。

本专栏常年征稿,欢迎广大高校志愿服务项目团队踊跃投稿(投稿邮箱:zgqnzyz@126.com,项目团队提交材料模板可扫描文末二维码获取)。

本期为大家推送的是 北京大学外国语学院“一福老人班”志愿服务项目。

"Good afternoon, teachers!"

远远看见结伴而来的“老师们”

“同学”们热情地招手问好

“奶奶您今天来得真早!”

“爷爷您这句英语说得好!”

“您最近换手机了!”

“您上次说的老年生活作文

我还记得呢”

……

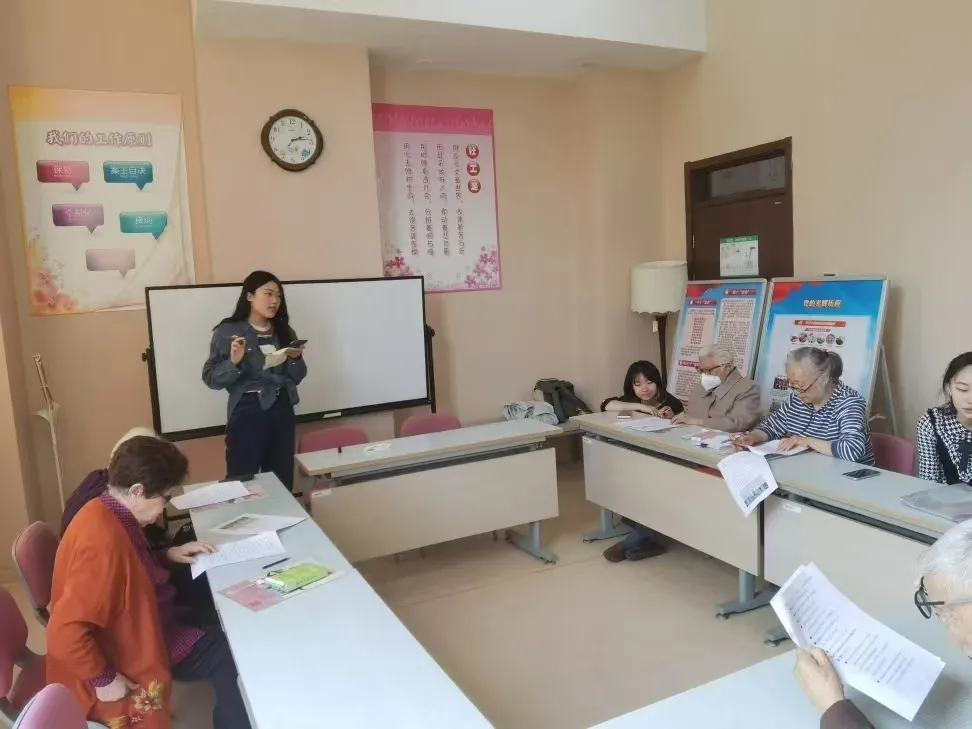

在温暖而熟络的寒暄中,一方活动室就这样盈满了重逢的喜悦。分针转动,课堂开始,这是“一福老人班”又一个平常的午后。

在北京大学第四期“学雷锋·做实事·进社区”志愿服务主题实践活动中,外国语学院团委组织志愿者深入北京市第一社会福利院,怀揣着数十年如一日的初心,为老人们带来高质量的陪伴与欢乐。让我们一起走进“一福老人班”的课堂,感受14年来青春伴夕阳的温暖故事。

故事缘起——炽热的初心与使命

时光荏苒,四季流转,教室窗外的老树见证了嫩芽初绽与秋叶静美,陪伴它日月更迭的,还有教室内始终如一的朗朗书声与欢声笑语。北京今年初雪来得格外早,在窗外的飞舞雪花与凛冽寒风中,“一福老人班”迎来了又一年“暖冬”。

“一福老人班”的故事始于2010年。在一次福利院的走访中,志愿服务团队志愿者们深切感受到了福利院老人们对陪伴的需求、对知识的执着及与青年人交流的渴望。现任德语系助理教授的黄超然老师,当时还是一名大一学生,得知团队有创办老人班的想法后,主动接下了重任,带领团队与福利院沟通协调、精心筹备。最终,这一志愿服务项目在春天正式诞生,成为老人们晚年生活的重要点缀。“这无疑给老人们的夕阳岁月增添了盎然生机,丰富了福利院的生活。”黄老师这样回忆项目的初心。从创办至今,老人班已走过14个春秋,始终如约守候。

了解到老人们对英语学习有较大兴趣,项目初期依托外国语学院的专业优势开设了英语班。2023年,为满足老人们学习中华传统文化的热情,团队新增了诗词班。14年来,课程内容愈加丰富,形式愈加多样,参与的志愿者和老人也不断增加。老人班逐渐成长为外院青协的“品牌项目”,承载着代代志愿者的专业与爱心。

志愿者们用真情付出陪伴着老人,而老人也以智慧滋养着志愿者成长。老人受益、青年受教,以语相伴、用爱传承。春蚕秋月、夏雨冬雪,14年时序更替,不变的是志愿者们的初心使命与青老偕行的温暖长情。

立体课堂——收获与陪伴的温馨

以老人需求为核心,“一福老人班”始终重视教学质量与体验。针对爷爷奶奶们在英语学习中的困难,教学内容注重实用、难度适中。主题对话源于日常情境,如超市购物、老友聚餐等,帮助老人轻松学会应用,摆脱“哑巴英语”,体验学习的乐趣与成就感。同时,专题课程紧跟时代,涵盖时事与文化,通过不同语言了解世界与传统,实现“学有所获”、“学以致用”。

诗词教学则引领老人们穿越上下五千年,从先秦到明清,从歌赋到曲艺,通过一首诗邂逅一位作者、一个时代。特别针对老年人喜爱的革命诗词,项目组增设专题,与爷爷奶奶一同回顾峥嵘岁月,感悟革命精神。一位新加入的爷爷分享道:“学生时代没机会接触诗词,听说这里有诗词班,我赶紧来了,现在弥补了遗憾。”诗词班的丰富内容与生动课堂吸引了越来越多老人加入。

老人班的初心不仅在于传授知识,更在于通过课堂带来高质量陪伴与青老交流的温暖。志愿者们致力于打造“立体课堂”,通过歌唱、吟咏、对话等形式让课堂“活起来”,并在课外与老人们聊天叙旧,延续温暖。福利院的活动室不只是学习的场所,更是陪伴与交流的乐土。

在温情陪伴的路上,志愿服务团队始终步履不停,以创新克服困难。疫情期间线下活动受阻,志愿者们录制了十余节在线课程,并通过微信群实时答疑,与老人们云端相聚,传递温暖与信心。

疫情结束后,2023年起老人班重启“一福联欢会”,爷爷奶奶们用诗朗诵和钢琴演奏博得满堂喝彩,现场充满欢声笑语。联欢会上,志愿者们还会分享原创伴手礼和手写明信片给爷爷奶奶,寄托一份份温暖。收到纪念品的爷爷奶奶们笑得像孩子般开心:“这是上次你们送的,我一直都带着。”

一路走来,“一福老人班”以专业与真心为老人带去温暖陪伴,成为青老携手、情谊长存的纽带。

坚强保障——体系化的组织与管理

一堂堂精彩纷呈的课堂得益于外院青协成熟的管理体系和志愿者们的辛勤付出。如何在学期间、学年间让项目平稳过渡、延续下去?如何让“同学”们学得开心、学得顺利?经过十四年的沉淀与发展,一福老人班交出了一份满意的答卷。

“一福老人班”隶属外国语学院团委青年志愿者协会,在组织管理上,协会搭建起了“志愿者-部员-秘书长-学生副书记-指导老师”的五级分管体系。学期初,项目组面向全体外国语学院同学,通过自荐、试讲、设置临场情境等方式招募、选拔志愿者,并在正式授课前开展讲义编写培训、课堂培训及经验分享会,发放规范性材料,以做好充足的前期准备工作。

课前,“小老师”们自主备课,结合时令、节气等生活实况原创课程内容与授课讲义,项目组成员修改校订、给予反馈。课后,项目组成员及时收集意见,和志愿者们积极探讨,不断改进。

讲义的编写是一门大学问。“要找出一篇难度适中、贴近老人日常生活、还要兼顾一点趣味性的对话是很难的”,志愿者马卓仪说道,“但最终发现一篇特别合适的对话,就会有很大的成就感”。讲义的排版也同样重要,大到模块的编排顺序,小到行间距、字体、字号这样的细节,都需要志愿者们在不断的实践中加以改进,最终形成规范。项目组成员吴志尧对一个小细节印象深刻:“之前的讲义钉子在左上角,不太方便翻页,我们就更改了装订方式,让讲义像书一样容易翻动,爷爷奶奶们读起来就方便多了。”正是这样精益求精、一丝不苟的态度,让“同学”们学得轻松,也学得开心。

对于新上岗的“小老师”们来说,如何用浅显易懂、容易接受的方式讲授知识又是另一个挑战。爷爷奶奶们更喜欢较慢的语速、更响亮的声音和更通俗易懂的教学,这对志愿者们的声、台、形、表都提出了要求,需要志愿者们声音响亮、口齿清晰、落落大方,在爷爷奶奶们难理解的地方还需适当重复,做出引导。教学相长,在不断的历练和调整中,志愿者们学会了适时总结、巧妙提问,形成了一福老人班独特的适老化授课模式。

第一次上课前,志愿者们大多有些忐忑:担心讲义有误、担心自己的表现不够礼貌、更担心爷爷奶奶们不感兴趣……但和蔼又可爱的“同学”们让所有的忧虑都烟消云散。“奶奶们都挺可爱的,对我们特别好。”回忆起与老人们的相处时光,志愿者王睿仍感动不已,“他们完全没有长辈的架子,像朋友一样跟我们对话,我觉得特别舒服。”

青老同乐——双向奔赴的忘年情谊

“一福老人班”,不仅仅是课堂上的知识教学与欢声笑语,更是一场超越年龄的“双向奔赴”。

爷爷奶奶们都十分享受与“小老师”共度的时光。在诗词歌赋的品读中,在英语对话的练习中,在联谊会的载歌载舞中,老人与志愿者逐渐培养出深厚情谊。爷爷奶奶们常回忆授课的“小老师”,尽管记不全名字,却牢牢记住他们的闪光点与趣事。每当新的志愿服务团队介绍自己时,老人们总是工整地记录下名字、爱好,与讲台上的身影对应。他们从不吝惜对志愿者的赞许,时常致以掌声和微笑。刘乃慧奶奶由衷地说:“北大的学生不仅学业好,而且人品也不错。我非常喜欢和他们在一起。I enjoy studying English!”

而谈到对爷爷奶奶们的印象,“亲切、有活力”是志愿者们共同的回答。在课堂上,他们听讲认真专注、互动积极,讲义上的一笔一画见证着每一节充实、多彩的课堂。课后,他们举一反三,或联系英语中共通的语法现象,或对诗词提出独到的见解。“我印象最深的是一位97岁的奶奶,她上课状态非常好,经常和我们互动。有奶奶甚至还会其他的外语,这么大年纪还能如此活力满满,让我很受激励。”志愿者刘庆辉感慨道。

在“一福老人班”这群可爱的“学生”之中,有抗战时期的老党员,有奉献知识的翻译官,亦有耕耘于教育热土的外国语学校校长……纯澈的求知欲与好奇心、丰富的人生阅历与知识储备、不囿于人生某一阶段的生命力——这些特质在爷爷奶奶身上熠熠闪光,青春正当时的志愿者们总能被他们打动。

对青年来说,这段青老同行的经历有着沉甸甸的重量。“我收获了爷爷奶奶们给予我的很多善意、倾听,以及他们的热情和理解,他们对我来说就像家人一样。”项目组成员龙令仪同学这样说。的确,就像志愿者马卓仪同学所说,能“改变一些东西,帮助到一些人”,这份快乐和温暖如春日长河,滋养着一批批外院学子。

“Thank you! See you next week!”一节课结束了,爷爷奶奶们都会用英语和志愿者道别,或许有时一字一顿略显生疏,但主动表达英语对于“学生”和“老师”都是最有成就感的时刻。相视一笑间,“下周相见”的默契约定便走过了十四年。

展望未来——初心不变,携手同行

四季轮转,改变的,是不断丰富的活动形式与内容;时序更替,不变的,是“一福老人班”志愿服务团队的初心使命与温暖守候。14年来,越来越多的爷爷奶奶加入“一福老人班”这个生动有爱的课堂,越来越多的志愿者投身于志愿服务中,发光发热、贡献力量。在传递知识与相互陪伴中,年龄总和超过1500岁的老人们,和平均年龄只有19岁的志愿服务团队结下了一段段“忘年友谊”,留下了真挚而难忘的美好回忆。走进社区做实事,“一福老人班”志愿服务团队用行动践行雷锋精神。

来源:微信公众号“北大团委”